Was in der Bahnstrategie des Bundes nicht fehlen darf

Verkehrsminister Schnieder plant neue Bahnstrategie – Unser Geschäftsführer Dirk Flege skizziert im Interview, welche Punkte wichtig sind.

Der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will am 22. September 2025 eine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ vorstellen. Lange hatte es aus der Branche die Forderung gegeben, dass der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn definiert, wie er sich die Zukunft der Schiene in Deutschland vorstellt. Was eine gute Bahnstrategie ausmacht, beantwortet der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege.

Wozu braucht es überhaupt eine Bahnstrategie des Bundes?

Ohne klare Ziele und eine daraus abgeleitete Strategie kann der Bahnverkehr in Deutschland nicht wirklich besser werden. Wenn mit jeder neuen Bundesregierung oder jedem neuen Bahnvorstand die Richtung wechselt, kommen wir nicht voran. Bezeichnend für die Bahnpolitik in Deutschland ist, dass der Bund als alleiniger Eigentümer der Deutsche Bahn AG auch 30 Jahre nach Gründung der Aktiengesellschaft immer noch keine Strategie für seine Aktiengesellschaft hat. Das bemängeln übrigens nicht nur wir: Der Bundesrechnungshof legt seit Jahren den Finger in die Wunde. Die Ampel-Regierung hat immer gesagt, eine Eigentümerstrategie sei in Arbeit, hat aber nie eine präsentiert. Nun soll die Strategie am 22. September dieses Jahres kommen – endlich! Wobei wir bei dem Titel „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ überhaupt nicht wissen, ob der Minister lediglich eine Eigentümerstrategie für die DB vorstellen wird oder eine Bahnstrategie für den gesamten Eisenbahnverkehr.

Wie sollte so eine Strategie aufgebaut sein? Kann man sich das wie eine verschriftlichte Zukunftsvision vorstellen? Oder mehr wie einen ganz konkreten Zeitplan, bis wann die DB welche Maßnahmen umgesetzt haben soll?

Schöne Zukunftsvisionen für den Bahnverkehr haben wir genug. Wir brauchen vom Bund endlich eine echte Strategie, die verbindlich und über die Legislaturperiode hinaus belastbar ist. Und: eine Bahnstrategie muss über eine Eigentümerstrategie des Bundes für sein Unternehmen DB hinausgehen. Kern einer solchen Bahnstrategie ist die klare Definition von Rollen, Verantwortlichkeiten und Zielen. Diese Klarheit haben wir heute nicht.

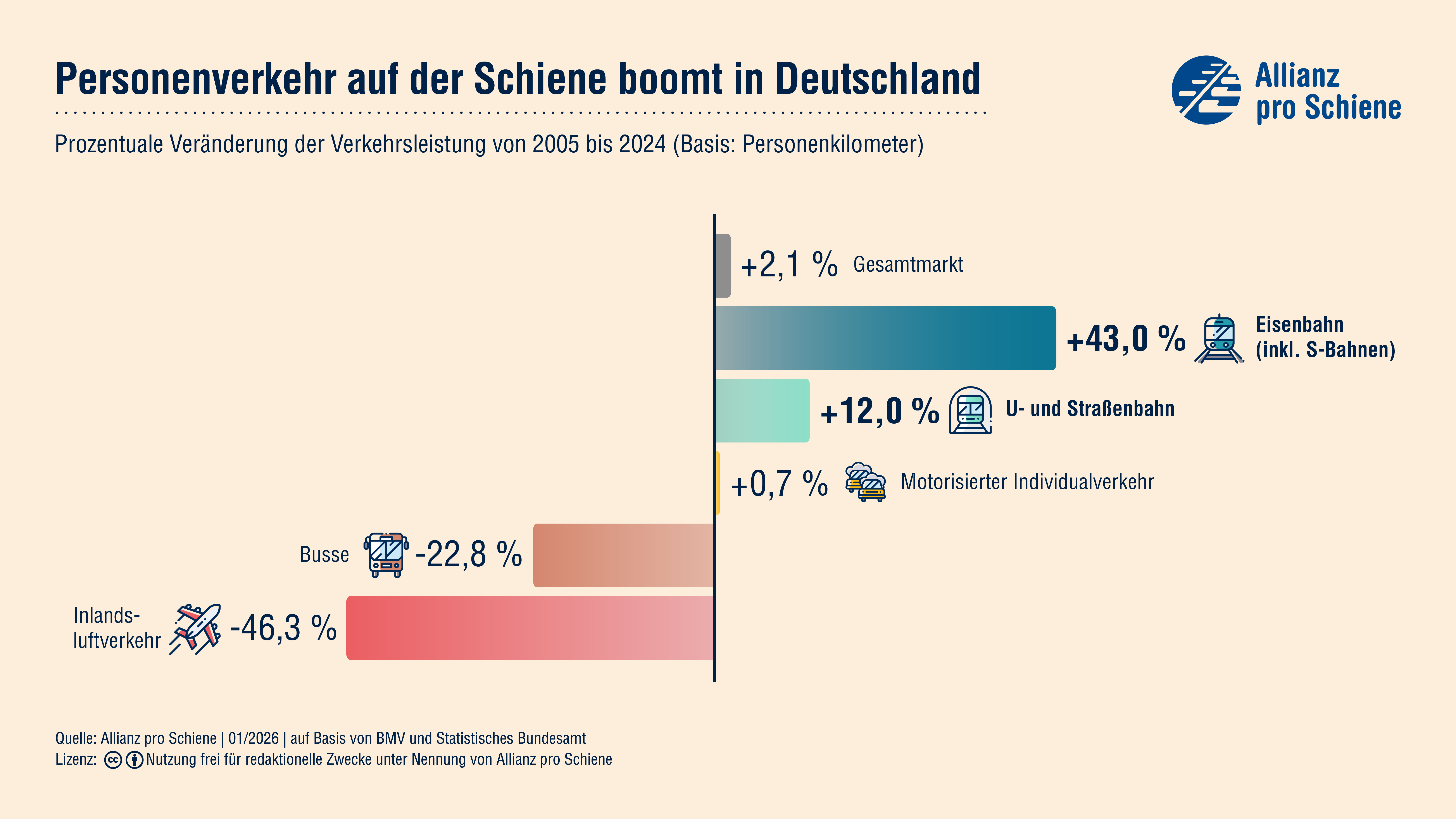

Dabei ist das übergeordnete Ziel „Mehr Verkehr auf die Schiene“ gar nicht neu. Es findet sich seit Jahren in den politischen Programmen und auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung. Aber wie kommen wir vom Ist-Zustand zum definierten Ziel? Wer muss was bis wann tun? Wer ist für was verantwortlich? Was ist Aufgabe des DB-Managements, was ist Aufgabe der Politik? Darum geht’s. Weg von den wolkigen Versprechen und Ankündigungen hin zu einer verbindlichen Agenda mit klaren Verantwortlichkeiten.

Glasklar ist auch, dass die Entwicklung der Schieneninfrastruktur zentral für die Zielerreichung ist und daher einen prominenten Platz in der Bahnstrategie einnehmen muss.

Was heißt das konkret?

Das Schienennetz in Deutschland muss in die Lage versetzt werden, künftig deutlich mehr Personen- und Güterverkehr aufnehmen zu können, und das mit einer deutlich höheren Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit als heute. Dafür muss die Politik eine Bremse lösen, die noch aus der ersten Bahnreform 1994 kommt: den Eigenanteil der Aktiengesellschaft bei allen Infrastrukturvorhaben. Bei jeder Infrastrukturplanung und bei jeder Baumaßnahme im Bundesschienennetz muss die Deutsche Bahn einen Eigenanteil aus selbstverdientem Geld beisteuern. Das ist noch die alten Börsenbahn-Logik. Nur, wenn das Unternehmen der Meinung ist, mit diesem Infrastrukturprojekt könne man Geld verdienen, soll es auch tatsächlich geplant und gebaut werden. Das ist der völlig falsche Ansatz.

Schieneninfrastruktur ist kein Renditeobjekt, sondern Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Der Bund entscheidet nach volkswirtschaftlichen Kriterien bei den Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bundesschienenwegen, ob und welche Infrastruktur gebaut oder saniert wird. Das ist gut so. Nur bei Schieneninfrastruktur gibt es noch zusätzlich eine betriebswirtschaftliche Eigenrationalität on top. Das hat in der Vergangenheit zu einer Netzschrumpfung geführt und führt bis heute zu Schwergang beim Ausbau des Schienennetzes. Dieselbe Politik, die beklagt, dass die Bahn nicht oder nur schleppend das umsetzt, was im Bundestag beschlossen wird, ist durch die Eigenanteilsregelung verantwortlich für diese Infrastrukturbremse.

Gibt es eine Sache, um die eine gute Eigentümerstrategie nicht herumkommt?

Auf jeden Fall braucht es eine Konkretisierung des Gemeinwohlauftrages für die DB InfraGO AG. Es kann doch nicht sein, dass der Bund die Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn jetzt als „gemeinwohlorientiert“ bezeichnet, aber nichts dagegen unternimmt, dass die Trassenpreise regelrecht explodieren. Im Gegenteil: Die Schienenmaut steigt auch deswegen so exorbitant, weil der Bund als Eigentümer dem Unternehmen Eigenkapital zuführt, für das er eine Rendite erwartet. Das passt einfach nicht zusammen. Außerdem müssen sich Bund und DB InfraGO auf ein gemeinsames Verständnis zum Zustand des Schienennetzes und der Bahnhöfe verständigen. Bislang distanziert der Bund sich vom InfrastrukturZustandsbericht der DB InfraGO, veröffentlicht aber keine eigenen Daten, wie es um das Schienennetz und die Bahnhöfe bestellt ist. Ein Unding. Wenn man nicht einmal weiß, wo man bei der Infrastruktur steht oder dies nicht sagen will, ist es unmöglich, belastbare Ziele zu formulieren oder Strategien zu erarbeiten, weil sie kein gemeinsames Fundament haben und quasi auf Treibsand gebaut sind.

Wie sollte der Bund sicherstellen, dass die Inhalte auch nach seinen Vorstellungen umgesetzt werden und die Strategie mehr ist als ein zusätzliches Papier in einer Schublade?

Die Strategie muss realistisch und umsetzbar sein, es muss ausreichend Geld und ausreichend Menschen geben, die verankerten Ziele auch wirklich zu erreichen. Und: Der Bund muss in seiner Strategie klar darlegen, wie er die Deutsche Bahn steuern will, um die von ihm definierten Ziele auch zu erreichen. Mit dem Deutschlandtakt haben wir bereits ein Konzept, mit dem Menschen an allen Orten in Deutschland besser angebunden werden sollen. Der Deutschlandtakt ist also die Leitstrategie für die Infrastruktur – wobei es hier wichtig ist zu betonen, dass der Deutschlandtakt viel ambitionierter als bisher vorangetrieben werden muss. Der sogenannte Infraplan sollte das Leitinstrument sein – also ein Plan, in dem die Infrastrukturprojekte für die kommenden Jahre verbindlich festgehalten werden. Der Infraplan muss gesetzlich verankert und finanziell über eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren durchfinanziert sein. Das Ganze rollierend und mit Steuerungskennzahlen versehen. Eine gute Bahnstrategie muss sowohl Deutschlandtakt als auch Infraplan integrieren.

Geht es allein um eine stärkere Steuerung? Oder braucht es auch Sanktionsmöglichkeiten?

Die Steuerung eines Unternehmens ohne Anreize oder Sanktionsmöglichkeiten ist kaum möglich. Das Problem ist nur: Dem Unternehmen DB InfraGO bei Nichterreichung von Zielen oder Kennzahlen Geld zu entziehen, also mit Pönalen zu arbeiten, schwächt die Eisenbahn und ist in der Regel kontraproduktiv. Insofern sollte der Bund den Begriff „Steuerung“ ernst nehmen. Steuerung heißt, die richtigen Anreize zu setzen, drohende Zielabweichungen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern statt nachträglich zu beklagen, dass ein Kind in den Brunnen gefallen ist.

Gibt es bereits eine bewährte Bahnstrategie bei unseren europäischen Nachbarn, die dem Bund als Orientierung dienen könnte?

Wir haben ein derart komplexes und großes Bahnsystem in Deutschland, das uns kein Nachbarland eine Eins-zu-Eins-Blaupause für die notwendigen Reformen liefern kann. Aber wir können uns wichtige Bausteine abschauen, vor allem aus Österreich und der Schweiz. Dort läuft es besser als bei uns. Beide Staaten wissen, wo sie bahnpolitisch hinwollen, haben national parteiübergreifend akzeptierte Strategien, stellen über die Legislaturperiode hinaus verlässlich Investitionsbudgets für die Infrastruktur zur Verfügung und haben eine klare Steuerung ihrer Bundesunternehmen durch den Eigentümer.